本記事には広告が含まれています。

防災夫婦( BousaiLove)です。

災害の損害を補償する火災保険や国の支援制度は、とても頼りになる存在です。

しかし、大規模災害においては支援金や補償金の受け取りがどうしても遅れてしまう傾向にあります。

本記事では、被災時にできるだけ早く補償や支援を受けられるようにするポイントをご紹介します。

台風や浸水被害の補償や支援

火災保険

台風による被害は「火災保険」で補償されます。

保険料を安く抑えるために「水害」による補償に入っていないケースがあります。この記事を読んでいただいているこのタイミングで加入している保険内容を確認しておきましょう。

被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度(ひさいしゃせいかつさいけんしえんせいど)は、平成7年に起きた阪神・淡路大震災がきっかけとなって生まれた制度です。

自然災害によって住居が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた人には 被災者生活再建支援法 に基づき、支援金が支給される国の支援制度です。

市町村の専門職員が現地調査を行い、被害の度合いを認定します。

被害の度合いによって支援金額が異なるので現地調査の際は任せっきりではなく、しっかり見てもらうようにしましょう。

その他の支援制度

都道府県や市町村が独自に支援制度を設け、支援金の支給や貸付制度を利用できることもあります。

被災時には、お住まいの市町村や都道府県の公式サイトをご確認ください。

台風や水害被害の補償や支援の申請方法

- 専門家による被災度合いの現地調査

- 罹災証明書の発行

- 保険金や支援金の受け取り

罹災証明書とは?

火災保険の補償を受ける場合も、被災者生活再建支援制度の支援を受ける場合も、専門の調査員による現地調査の上、被災の度合いを認定してもらう必要があります。

その際、発行されるのが「罹災(りさい)証明書」と呼ばれるものです。

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)が無いと、補償を受けられません。

保険金の受け取りに時間がかかる理由

台風や洪水などの水害被害に対する保険金や支援金を手に入れるには、専門家による現地調査の上、罹災証明書の発行してもらう必要があります。

被害規模が深刻で広範囲に渡る地域では、現地調査員が訪問することが難しかったり、申請者が多すぎて大規模な順番待ちが発生してしまいます。

そのため、保険金や支援金などの入金にはどうしても時間がかかってしまうのです。

罹災証明書を早く受け取る方法

保険金や支援金を早く手に入れるためにも、現地調査をスムーズに終わらせ、罹災証明書を早く手に入れることがポイントです。特に水害は調査内容が細かく設定されているため、現地調査にも時間がかかります。

現地調査をただ待つだけではなく、被害状況を証明できるようにこちらも準備をしておくことで手際よく調査を進め、「罹災(りさい)証明書」ができるだけ早く手に入るようにしましょう。

これが、保険金や支援金を早く受け取る近道になります。

被災したらやるべき2つのこと

- 片付けをする前にスマホで浸水等の被害状況を撮影

- 撮影データをクラウドにアップロード(バックアップ)

あらかじめ被害状況を撮影し、被害状況を証明できるようにしておくことで、現地調査を効率よく進めることができます。

また、調査員が訪問するまで長く待たされた場合、時間が経つにつれて浸水などの被害が緩和してしまう場合があります。

実際にはどの程度の被害があったのか調査時に分かりづらい状況になると、受け取れる補償金や支援金の額にも影響が出てきてしまいます。

どこまでの被害があったのか、きちんと証明できる証拠を残しておくことが大切なのです。

これはバックアップ対策です。

撮影に使用したスマホを誤って水没させてしまったり、故障してしまうと撮影データを取り出すことが難しくなります。

そのリスクを担保するため、クラウドにデータをアップロードしておくと安心です。

最も簡単な方法としては、Gmail で自分宛てに被害写真を添付しておくのが良いと思います。

インターネット環境さえあればどこからでもログインすることができるため、撮影したスマートフォンが水没等で故障しても写真は無事に保管できます。

撮影後にメールで送れるからデジカメよりスマートフォンで撮影した方が便利ですね。

撮影ポイント

被害程度を証明するための写真ですので、撮影にはいくつかポイントがあります。今回は浸水などの水害にあった家屋を例に解説します。

- 建物の全景を撮る

- 浸水した深さを撮る

- 建物の被害箇所を撮る

建物の全景を撮る

遠景で建物の4面を撮影します。

目立った損傷が無くても、撮影しておきましょう。近くに自宅を見下ろせる高さのマンションなどがあれば、屋根も撮影しておくのがベストです。

浸水した深さを撮る

メジャーを使って水が浸かった深さを測定し、その写真を撮影します。

- メジャーを使って浸水の深さを測定している様子がわかる写真

- メジャーの目盛りが読めるように近景でも撮影

- 家のどの部屋か測定場所がわかるように遠景からも撮影

被害の証拠写真は、上記の「測定対象」「測定値」「測定場所」の3点でセットが必要です。

被害箇所を撮る

被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮り、

被害箇所がわかるように指を差して撮るとより分かりやすい写真となります。

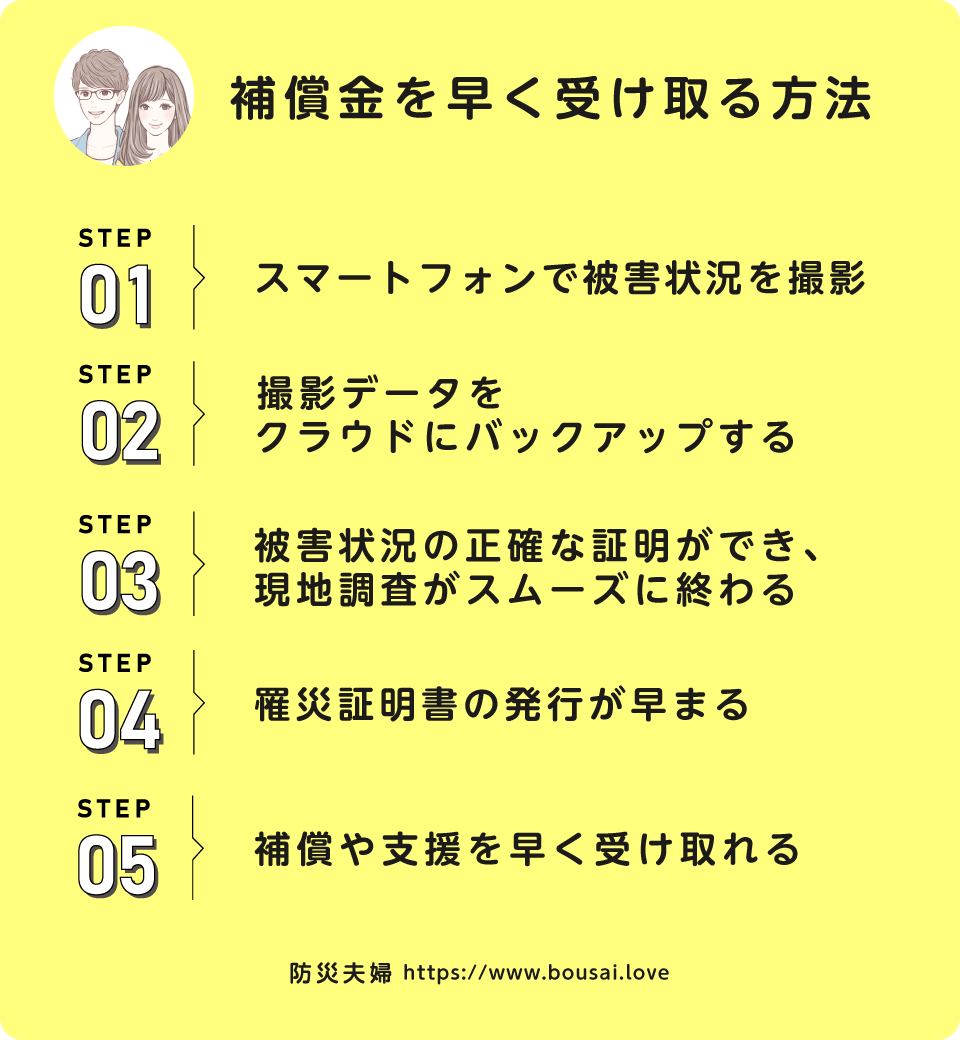

まとめ

補償金や支援金を早く受け取る方法

ついつい部屋を片付けてしまいがちですが、しっかり証拠写真を撮影しておきましょう。

2018年(平成30年)6月18日の大阪北部地震では、一部損壊の場合で被災者自身が撮影した住居の写真を窓口で提示するだけで、現地調査を行わず証明書が発行されました。

申請から発行まで1時間と即時発行が実現し、この流れが今後主流になるかもしれません。しっかり撮影ポイントをおさえておきましょう!

火災保険の申請代行サービス

自宅に保険申請可能な被害があるかの無料調査して申請を代行してくれる プロレバ というサービスもおすすめです。

自分では被害状況を把握しきれない屋根の上なども徹底的に調査してくれる強い味方です。

調査は無料なので、やるだけやってもらうのはありだと思います。

今回は以上です。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

防災夫婦( BousaiLove)でした。